中小企业在经济、社会发展的历程中

一直扮演着重要角色

是我国经济未来持续增长的中坚力量

两会期间更是备受瞩目

与关注同步的还有持续帮扶

其中独居优势的

专精特新“小巨人”企业

制造业单项冠军、隐形冠军

三类企业其异同是什么?

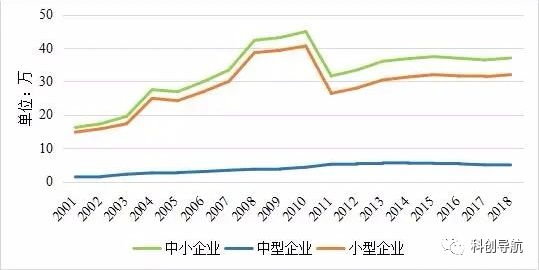

中小企业是国民经济和社会发展的生力军,是扩大就业、改善民生、促进创业创新的重要力量,在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中发挥着重要作用。我国中小企业的数量不断壮大,2019年占全国企业总数的99.8%。中小企业贡献了全国50%以上的税收、60%以上的GDP、70%以上的技术创新成果和80%以上的劳动力就业。

中小企业富有活力、善于创新、经营灵活、反应敏捷,具有很多大企业不可比拟的竞争优势。其中,专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军、隐形冠军(以下简称“三类企业”)等更是独居优势、“小而肥”的领头羊企业群体,是培育经济增长新动能、助力实体经济发展、促进我国经济未来持续增长的中坚力量。中小企业在全球化竞争中担当和贡献着越来越重要的角色,特别是我国经济发展已由高速发展阶段转向高质量发展阶段的关键阶段,以提高全要素生产率来推动高质量发展具有关键作用。如何培育更多高质量的优质中小企业,是新时代的一个大课题、重要课题。

(数据来源于国家统计局)

“三类企业”的内涵与发展

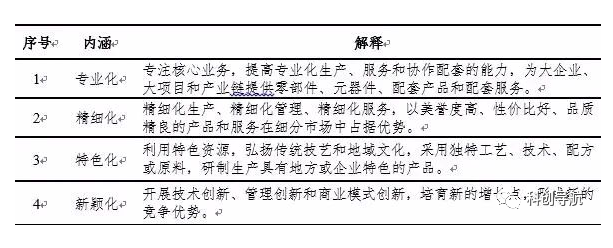

“专精特新”是2011年7月时任工业和信息化部总工程师的朱宏任在《中国产业发展和产业政策报告(2011)》新闻发布会上首次作出的表述。他提出,“十二五”时期将大力推动中小企业向“专精特新”方向发展,即专业、精细管理、特色和创新。同年9月,工信部发布的《“十二五”中小企业成长规划》中把坚持“专精特新”作为“十二五”时期促进中小企业成长的基本原则之一。2012年4月,《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》中提出,要支持创新型、创业型和劳动密集型的小型微型企业发展,鼓励小型微型企业走“专精特新”和与大企业协作配套发展的道路,加快从要素驱动向创新驱动的转变。2013年7月,工信部发布《关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》,进一步丰满和规范了“专精特新”的内涵,即“专业化、精细化、特色化、新颖化”(表1)。“专精特新”企业是指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的工业中小企业。

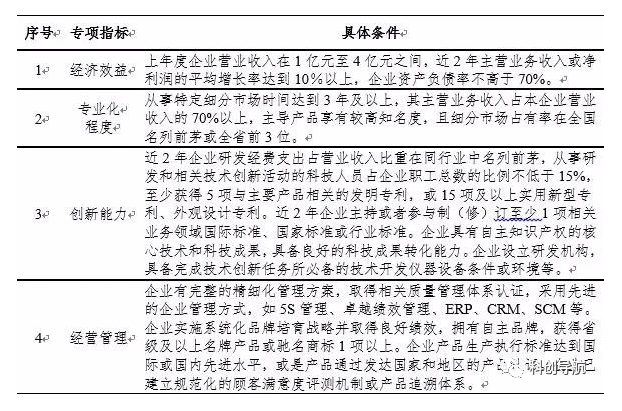

2016年,工信部牵头制定发布《工业强基工程实施指南(2016—2020年)》和《促进中小企业发展规划(2016—2020年)》,都明确提出推动中小企业“专精特新”发展,培育一批专精特新“小巨人”企业。2018年11月,《工业和信息化部办公厅关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》明确了专精特新“小巨人”企业的概念,即“专精特新”中小企业中的佼佼者,是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。工信部提出4个评选专项指标(表2),计划利用三年时间(2018—2020年),培育600家左右专精特新“小巨人”企业,促进其在创新能力、国际市场开拓、经营管理水平、智能转型等方面得到提升发展。

制造业单项冠军企业是指长期专注于制造业某些特定细分产品市场,生产技术或工艺国际领先,单项产品市场占有率位居全球前列的企业。其包含两方面内涵:一是“单项”,即企业必须专注于目标市场,长期在相关领域精耕细作;二是“冠军”,即要求企业在细分领域中拥有冠军级的市场地位和技术实力。

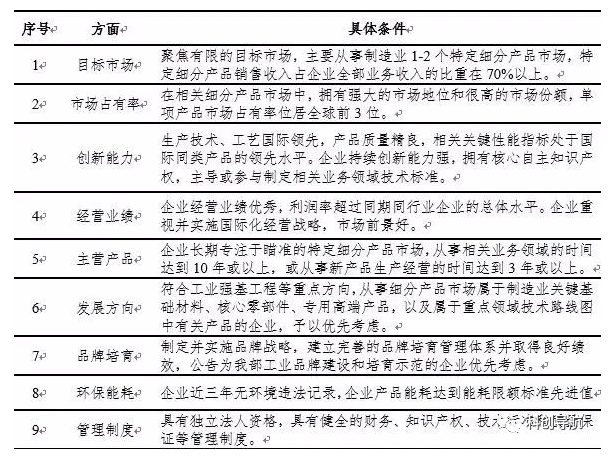

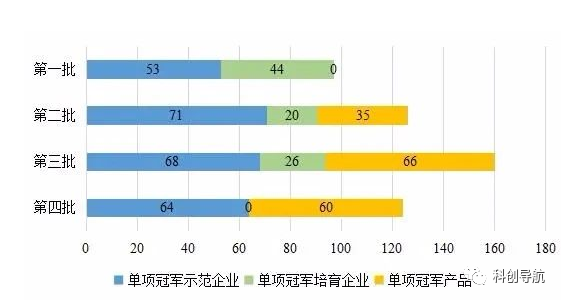

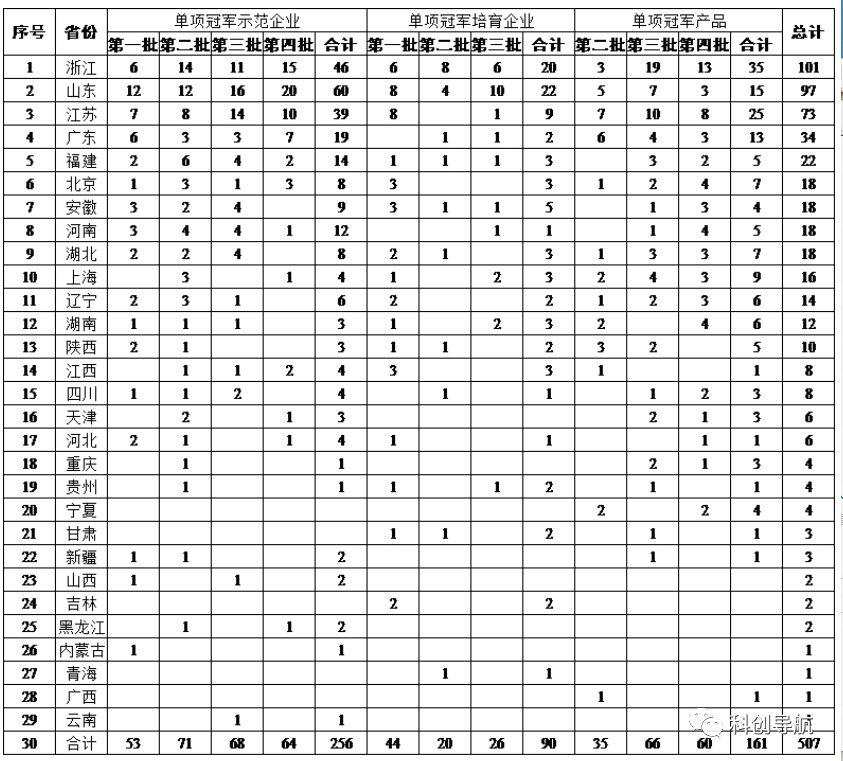

2016年3月,工信部印发《制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》,从聚焦有限目标市场、主营产品市场占有率、持续创新能力强、经营业绩优、长期专注主营产品、符合制造业重点发展方向、重视品牌培育、环保能耗达标、管理制度规范等9个方面明确了单项冠军企业的条件,引导制造企业专注创新和产品质量提升(表3)。方案指出,“到2025年,总结提升200家制造业单项冠军示范企业,发现和培育600家有潜力成长为单项冠军的企业”。目前,制造业单项冠军培育提升专项行动实施四年以来,先后遴选了4批共256家单项冠军示范企业、90家培育企业、161项单项冠军产品,累计507家(图2)。单项冠军企业与制造业资源集聚度是高度相关的。东部沿海地区的浙江、山东、江苏名列前茅(表4),拥有占全国53.5%的单项冠军企业,展示出区域经济和各地制造业的发展水平。

表4 各省制造业单项冠军示范企业、培育企业和产品数量

制造业单项冠军企业是制造业创新发展的基石,是制造业竞争力的重要体现。实施制造业单项冠军企业培育提升专项行动,有利于引导企业树立“十年磨一剑”的精神,引领和带动更多企业走“专特优精”发展道路;有利于贯彻落实《中国制造2025》,突破制造业关键重点领域,促进制造业迈向中高端,为实现制造强国战略目标提供有力支撑;有利于在全球范围内整合资源,占据全球产业链主导地位,提升制造业国际竞争力。

隐形冠军(Hidden Champions)的概念是由德国著名管理学思想家赫尔曼·西蒙首次提出的,因此他也被誉为“隐形冠军之父”。他通过研究大量德国的卓越中小企业案例,认为隐形冠军企业是指那些在某个细分市场占据绝对领先地位但鲜为人知的中小企业。

1986年,时任欧洲市场营销研究院院长的西蒙被美国哈佛大学商学院的西多尔·利维特教授问了一个问题:“为什么联邦德国的经济总量不过美国的1/4,但是出口额雄踞世界第一?哪些企业对此所作的贡献最大?”西蒙直觉答案不会是众所周知的大公司,因为它们和国际竞争对手相比并没有特别的优势。他通过深入调查和研究,证明答案正是在各自所在的细分市场默默耕耘并且成为全球行业领袖的中小企业,这些中小企业的作用在全球化进程和国际竞争中甚至变得更为重要。1990年,他创造性地提出了“隐形冠军”。

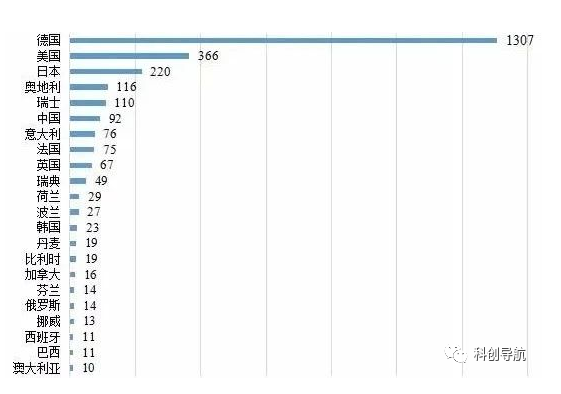

西蒙定义的隐形冠军需要满足3个标准条件:(1)世界同业市场的前三强或者至少是某个大洲的第一名公司;(2)年营业额低于50亿欧元;(3)不为外界周知的,公众知名度比较低。由此,他收集了全世界近3000家隐形冠军企业的数据,在中国发现了至少92家隐形冠军企业(图3),分布在19个省(区、市)和特别行政区。这一数据可能不完全准确,而且随着世界市场的持续变化,这个数量还在持续增长。

西蒙的《隐形冠军:未来全球化的先锋》等著作是关于隐形冠军的权威研究,从市场领导、专注战略、深度价值创造、全球营销、贴近客户、产品和服务、持续创新、竞争战略、融资战略、组织结构、企业文化、有效管理等方面描述了隐形冠军的共同特征。“隐形冠军”的概念于2003年首次引入中国,日益受到企业家、学者、政府和媒体的关注。隐形冠军蕴含的高附加值、低能耗、全要素生产率、持久占有市场,体现着创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念,体现着发展方式的转变、经济结构的优化、增长动力的转换,正是高质量发展的内在要求。在以质量变革、效率变革、动力变革推动高质量发展的关键阶段,倡导隐形冠军思想,不断发展壮大更多中国的隐形冠军,比以往更加重要、迫切。工信部推出的制造业单项冠军评选受到了隐形冠军概念的启发,借鉴了其经验。另外,美国的利基企业、日本的国际利基领军企业、韩国的中坚企业等都是隐形冠军企业的代名词。

“三类企业”的异同

三类企业都是优质企业梯度培育体系中重要一环,经常被混为一谈或者一并提及。几个概念的提法有共同的精髓所在,但也有所不同。

这些企业在各自领域营造了良好的企业发展生态环境,促进生产要素合理流动和高效集聚,推动中国各细分行业在全球化竞争中持续发展强大,成为中国经济高质量和可持续发展的重要支撑力量,是产业链现代化的重要组成部分。综合而言,他们具有几个共性。

1.专注执着。这几类企业之所以成为市场领域及目标客户的第一,高度专业性是核心。目标坚定,长期专注核心产品,聚焦主业,潜心研究,精耕细作,精工细琢。在自己细分领域和利基市场建立了强大的品牌影响力,在产业链内部拥有绝对话语权,与目标客户群存在良好的共生关系。

2.质量为先。高质量的产品和服务是这几类企业的生命和鲜明特征。这些企业牢固树立质量第一、效益优先的强烈意识,坚持以质量为主要的竞争优势,把提升质量作为内生动力和主攻方向,普遍重视质量基础建设,产品可靠性、功能性和稳定性高,产品使用寿命整体水平高,在同类产品中有着明显的质量优势。